どうも! 沖縄人のヒロヒロです。

今日は「沖縄の出生率がなぜ高いのか?」についてです。

出生率が全国で1位の沖縄県

沖縄県は、2015年(平成27)の出生率が全国1位となり、42年連続で首位となりました。

そして、合計特殊出生率でも、2015年(平成27)は全国1位だったので、31年連続で首位となりました。

誰が言ったか知らないが、「田舎は遊ぶ場所とかヤルことないからね。笑」(←イラッ)みたいに言われることがあります。

その前に、「合計特殊出生率(ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ)」ってなに?って思った方もいるかと思いますが、

よくニュースでは、単に「出生率(しゅっしょうりつ)」と言われることも多いので、まずは「合計特殊出生率」と「出生率」の違いから説明していきましょう。

合計特殊出生率(ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ)とは?

合計特殊出生率とは、1人の女性が生涯にわたって子供を産む平均人数です。

2015年は、全国平均が「1.45人」となっており、もっとも高かったのが沖縄県の「1.96人」で、逆にもっとも低かったのが東京都の「1.24人」でした。

(参考:厚生労働省の人口動態総覧より)

よくニュースで、日本の人口減少問題などが取り上げられるときに、よく出てくる“出生率”は、この合計特殊出生率のことを言っていることが多く、

俗に合計特殊出生率が、「2人」を超えれば人口増となり、それ以下だと人口減と言われたりします。

出生率(しゅっしょうりつ)とは?

出生率とは、人口1000人あたりの子供の生まれた人数です。

2015年は、全国平均が「8.0人」となっており、もっとも高かったのが沖縄県の「11.9人」で、逆にもっとも低かったのが秋田県の「5.7人」でした。

(参考:厚生労働省の人口動態総覧より)

この出生率は、単純に高ければ人口増となる訳ではなく、人口1000人あたりの死亡人数を引いて、プラスになれば自然に人口が増加する言われています。

「出生率-死亡率=自然増加率」

このように自然増加率(しぜんぞうかりつ)というのを計算して、プラスになれば人口増となり、マイナスなら人口減と言われるのです。

ちなみに、2015年で自然増加率がプラスとなった都道府県は、「東京都」「愛知県」「滋賀県」「沖縄県」の1都3県のみで、

他の都道府県はすべてマイナスとなり、全国平均もマイナスとなっております。(参考:厚生労働省の人口動態総覧より)

さて本題の「沖縄の出生率がなぜ高いのか?」についてですが、奥が深すぎて、1冊の新書が完成するので、かんたんにまとめてみました。

沖縄の出生率がなぜ高いのか? 奥が深すぎる!

沖縄の出生率についていろいろと調べていると、戦前、戦後の歴史まで、さかのぼらないといけませんが、それを徹底的に調査して分析したサイトを見つけました。

参考:「なぜ沖縄は子どもが多いか」馬居政幸の少子高齢・人口減少研究レポート

とても内容が濃くて文章が長いので、時間のある方は目を通してみてもいいと思います。

このサイトをかんたんに要約しますと、沖縄の出生率が上がっているのではなく、他の都道府県の出生率が下がった原因がたくさんあって今にいたるのです。

ではもう少し掘り下げて、3つにまとめました。

1、「1945年の終戦から、1949年の第一次ベビーブーム以降に、出生率が急激に下がる」

戦前から戦時中の日本は、“産めよ殖やせよ”などという合言葉を元に、子供を“よりたくさん作ること”が良いことだという風潮がものすごく濃い時代だったが、

戦後の日本は一変して、戦争をしない国に変わっていく中で、子育てに関して政府は“少なく産んでよく育てる”といった政策をおしすすめていったのです。

私が調べたところ、1948年に母体保護法(ぼたいほごほう)という、不妊手術や人口妊娠中絶に関する法律ができていて、それまで裏で行われた手術もこの時代から今にいたるのです。

2、「高度経済成長の時代には、男性の年収増加で専業主婦が憧れとなる」

1960年代から1970年代まで、いっきに日本は先進国と肩を並べるほどの成長をなしとげるのですが、この時代から夫は外で稼ぎ、妻は専業主婦となって家庭を守る、という文化ができあがります。

他にも、「集団就職」なる言葉が生まれるほど、都会にでて学び、そして会社のために働くという流れが加速していき、田舎で農家を継ぐという文化も、どんどん薄れていくのです。

(それは現在でもつづき、東北では深刻な過疎化と、少子高齢化がますます進んでいるのです。)

今でも東京では、専業主婦に対しての異様な憧れを持っている人がいますからね。(決して悪いことではないのですが……)

3、「一方の沖縄は、戦後は日本ではなかったので出生率が激減しなかった」

戦後から本土復帰する1972年までの沖縄は、日本政府からの影響を受けるわけもなく、高度経済成長のときも“専業主婦文化”が根付くことはなかったのです。

(現在でも沖縄の女性は、7割が仕事をしているのです。)

それが良かったのか悪かったのかは別問題として、戦前から比べると沖縄の出生率も下がりはしたものの、急激に落ちることがなかったのです。

その結果、沖縄にはたくさんの認可外の保育園が増えていき、しかも値段が安いのです。

(平均1ヶ月約25000円)

保育料が安いってことは、そこで働く人の給与も安いってことになってしまうので、複雑な気持ちになるのは、私だけではないはずです。

戦前の沖縄は合計特殊出生率が全国で2番目に低かった!

戦前は、全国的に“産めよ殖やせよ”という時代だったとお伝えしましたが、そのころから沖縄県の出生率が全国1位だったのか調べると、なんと全国平均以下で、下から数えたほうがいいほどでした。

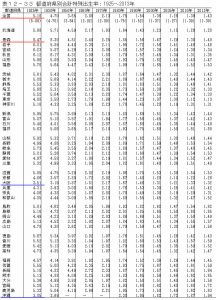

その古い記録が国勢調査に残っていて、1925年(大正14)の合計特殊出生率の全国平均は、「5.10人」となっているのに対して、(女性が生涯に産む子供の人数が平均5.10人)

1925年にもっとも高かったのが、青森県の「6.47人」で、もっとも低かったのが大阪府の「3.51人」で、なんとその次が沖縄県の「3.85人」で2番目の低さだったのです。

(参考:国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料集2015版、都道府県別統計「表12-33」より)

1925年以降は、先ほどもお伝えしたとおり、沖縄県の出生率が上がっているのではなく、全国的にいろいろなことが原因で下がり続けた結果、

沖縄県だけは急激に下がらなかっただけで、今や全国1位になったと言えるのです。

余談ですが、この統計資料を探すのに2時間もかかりました。(汗) 調べるのって大変ですが、この発見は自分の中で大ヒットです。(笑)

沖縄人の子育てに関する風潮は?

自分の子供を親任せにして、遊びにいってしまう沖縄人もいるのですが、(極少数だと思いたい)

ほとんどの夫婦はきちんとしているはずで、もしも保育園に預けられなかったとしても、両親が面倒をみることで、なんとか働きにでている夫婦もいます。

小さい島ですので、両親が近くに住んでいることが多く、仕事が遅くなっても祖父母が保育園に迎えにいってくれたり、親せきのおじさんやおばさんが子守をすることも珍しくありません。

だけど、それに甘えて「計画性もなく子供を作るのってどうなの?」という意見をもつ人もいて、私もそこは限度というものがあると思います。

ただそうは思っていても、本人たちが両親や親せきと、きちんと話し合ってうまくいっているのなら、周りがとやかくいうのも変ですし、そういう家柄ならいいと思います。

でも最近は、うまくいっていない家庭が多い気がします。 実際に離婚率が全国1位ですから、計画性は大事だと思います。

最後に! 沖縄では今でも子供は3人希望が多い!?

調査をした訳ではないのですが、沖縄では今でも子供は3人欲しいという人が多い気がします。

もちろん、あくまでも希望なので、実際の出生率は下がる傾向にあるのですが、それでも「1人っ子はかわいそう」などと言う人も多い気がします。

子供が欲しくてもできない夫婦もいますので、「それってデリカシーがないんじゃない?」と言われるかもしれませんが、決して子供ができない夫婦を攻めてはいません。

また、子供を作りたくない夫婦もいますので、それについても悪いと決め付けるつもりはありませんので、子供が何人欲しいとかいう話になっても、否定的に受け取らないで欲しいです。

ほんとこういうデリケートな話は、無意識のうちに相手を傷つけてしまうので、気をつけないといけませんね。 この辺で失礼します。ではでは。

おすすめ記事

最新情報をお届けします

Twitter で「沖縄が東京に住むと、」をフォローしよう!

Follow @okinawa101602