沖縄のお盆は旧暦で行う家庭が多い!

沖縄のお盆の特徴と言えば、

旧暦の7月13日から15日までの期間です。

なので、毎年お盆と言うのは、

新暦に直すと日にちがズレますので、

今年のお盆はいつになるの?

なんて会話はしょっちゅう耳にします。

旧暦で行う理由としては、

お盆はご先祖を迎える日ですので、

新暦のことを知らないご先祖は、旧暦にしかこないので、

お盆は旧暦のまま行うというのが、一般的だと思います。

新暦の8月13日から15日にお盆としている家は、

ほとんど無いと言っても良いかもしれません。

ちなみに、

旧暦の7月13日を「ウンケー」と言い、

7月14日を「ナカヌヒー」と言い、

7月15日を「ウークイ」と言います。

沖縄ではお盆に遊びに行かない?

ご先祖を何よりも大事に沖縄ですので、

「お盆=遊びに行く」という感覚はあまりなく、

親戚一同が祖父母の家に集まって、

みんなで過ごすということが多いのです。

子供にとっては遊び感覚でしょうが、

大人にとっては色々と準備などもあって、

女性はある意味で、仕事感覚だと思います。(笑)

よくニュースで、

海外旅行に出かける人などが報道されますが、

沖縄人の感覚では、

お盆なのに仏壇に手を合わせないなんて、

しかも海外とかありえない!といった、

感覚を持っている人も多いと思います。

それに気をつけることと言えば、

海や川など、水辺では遊ばないということ。

もちろん、迷信だという人もいますが、

ヒロヒロは、そういう文化だと思って、

行かないようにしています。

お盆はお墓に行かない家庭も多い!

ちょっと意外かも知れませんが、

沖縄では、ご先祖が家に来てくれるから、

お墓には行かずに家で過ごす家庭も多いです。

お墓に行く家庭もありますが、

これは家庭によってかなりのバラつきがありますので、

お墓に行く家庭と、行かない家庭の基準というのは、

どこからどこまでなのか、あまりよく分かりません。

お盆にはエイサーが楽しみ!

今ではエイサーのいろいろなイベントがありますが、

元々はお盆の時期に行うのことが始まりで、

沖縄全体の行事ではなく、どちらかと言えば、

本島の中部地区で、盛んに行われているのです。

ヒロヒロの地元も中部地区でしたので、

小さい頃は、お盆が本当に楽しみでした。

ですが、今では太鼓の騒音問題とか、

深夜までの活動などが問題になっており、

ちょっと残念ではありますが、

時代にあった活動を続けていかないと、

そのうち縮小してしまうだろうと懸念されています。

お盆の〆は“ウチカビ”を燃やすこと!

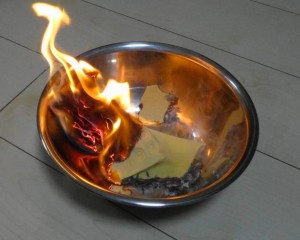

ウチカビとは、あの世のお金です。↓

こんな感じで、スーパーに売っています。(笑)

お盆の最後の日の夜には、

ご先祖があの世に戻るので、

その前にお小遣いを渡すのです。

でも、この世の物を渡しても、

あの世まで持って行くことができず、

持って行くようにするためには、

燃やす必要があるとされていて、

お盆の最後の〆というのは、

ウチカビを仏壇の前(家の中)で燃やすのです。

見たら絶対にビックリしますよ!

それに、このウチカビと言うのは、

本当によく燃えますので、

火の粉が舞って、畳を焦がしてしまうことは、

沖縄あるあるかも知れません。

おすすめ記事

最新情報をお届けします

Twitter で「沖縄が東京に住むと、」をフォローしよう!

Follow @okinawa101602